京の宿編

京の宿編

島原〜角屋〜

島原〜角屋〜

新選組も通った花街(かがい)、島原の正式地名は「西新屋敷」という。

六条三筋町の花街が今の朱雀野に移されることになり、その移転騒動が、「島原の乱」を思わせたことから、「島原」と呼ばれるようになった。

島原は、寛永18年の開設以来、公許の花街(歌舞音曲を伴う遊宴の町)として発展した。

江戸の吉原と大きく違う点は、島原の町は、和歌俳諧等の文芸活動が盛んで、ことに江戸中期には、島原俳壇が形成されるほどの活況を呈した。

「遊廓」は歌や舞いもない歓楽のみの町のことをいい、「花街」は歌や舞を伴う遊宴の町のことをいう。

吉原は「遊郭」であり、島原は江戸時代は歌舞音曲を伴う遊宴の町。

また明治以降、歌舞練場を備え、「青柳踊」「温習会」を上演していたことから「花街」と区別される。

さらに、吉原は、周囲に堀を設け、入口を一つにして厳しい管理を行い、遊女を閉じ込めるなど閉鎖的な町だった。

だが、一方の島原は劇場も開設されたことで、一般女性はもちろん、老若男女の誰でも出入りができる開放的な町だった。

そして、太夫と花魁にも大きな違いがある。

太夫は、傾城(けいせい…官許により遊宴の席で接待する女性)の芸妓部門の最高位。

六条三筋町時代、四条河原で能や舞に明け暮れ、その中から優れた傾城を能太夫、舞太夫と呼んだことが、太夫の始まりとされ、太夫は舞や音曲のほかに、お茶、お花、和歌、俳諧などの教養を身に付けていた。

しかし、花魁は芸を披露しないため、歌舞音曲を必要とせず、娼妓部門の最高位ということになる。

双方の違いは帯の結び方にあるという。

太夫の帯は前に『心』と結ぶのに対して、花魁の帯は前にだらりと垂らして結ぶ。

島原は、立地条件の悪さのため除々にさびれていったが、花街としての営業は昭和52年までなされ、京都の六花街の一つに数えられた。

立て札には、主として豪商からの軍用金調達のための接待の場として使用したとある。 |

角屋の建物は、国の重要文化財の指定を受けている。 江戸初期から中期までの揚屋は、小規模の建物であったため、一階を台所および居住部分とし、二階を主たる座敷とした。二階へお客様を揚げることから「揚屋」と呼ぶようになった。やがて江戸中期以降、京都や大坂の揚屋は隣接地を買い増し、揚屋のほとんどが一階を主たる座敷にして大宴会場へと変化していった。 |

![]() さらに、現在も置屋として(お茶屋としても)営業している輪違屋(わちがいや)が大門の近くにある。

さらに、現在も置屋として(お茶屋としても)営業している輪違屋(わちがいや)が大門の近くにある。

(写真未掲載;;)

平間重助は芹沢鴨暗殺事件の時、輪違屋の糸里と寝ていた。

伊東甲子太郎は輪違屋の花香太夫をなじみにしていた。

近藤勇が「江戸繁盛記」の文章を手習いで書いたものが保存されている。

山南敬助がひいきにしていた明里も輪違屋の遊女だった。

輪違屋は非公開である。

揚屋は庭に必ず茶席を配し、自分の所で料理を作って供する。しかし、お茶屋では、料理は仕出屋から取る。

だが、明治以降、揚屋はお茶屋業に編入された。

島原大門(おおもん)

島原大門(おおもん)

わが国最初の幕府公認の花街、島原への入り口。

かつて島原には50ほどの置屋と約20軒の揚屋があった。

しかし、時代の流れとともに昭和52年「お茶屋組合」解散後、普通の住宅街になった。

角屋、輪違屋と並んで往時の情緒を漂わせているのがこの大門である。

現在の大門は、嘉永7年(1854)の大火によって消失したが、慶応3年(1867)に、本格的な高麗門として立て替えられた。

当時は「見返りの松」と呼ばれる松が植えてあった。

遊女と客はここで別れ、客が何度も松を振り返ったところからその名がついたという。

現在は、しだれ柳が情緒的な雰囲気を印象づけている。

島原あたりをより観光客に楽しんでもらおうと、島原伝統保存会が、ゆかりの和歌や俳句の石碑を建立した。島原大門の前にある石碑がそれにあたる。

湯の宿 松栄

湯の宿 松栄

これは、おまけの紹介である。食事をする場所を探していて、発見した旅館兼温泉施設。

もちろん、ほんとの温泉ではないが、なかなかりっぱな施設だった。

お風呂に入らなかったが、富士山溶岩露天風呂に総桧風呂があるらしい。

お値段も高めだが、その分、中はゆったりとしていた。

「誠の湯」という名称に引かれて入ったが、なかなか食事も美味しかった。

島原大門のすぐ近くにあるので、ここで休憩してもいいかもしれない…(^^ゞ

下の写真は、館内に飾ってあったもの。

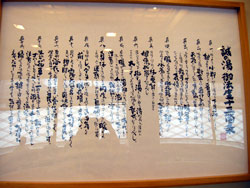

誠の湯のご法度…? 面白さに引かれて、つい… |

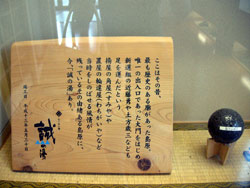

吉原の説明が・・・ |

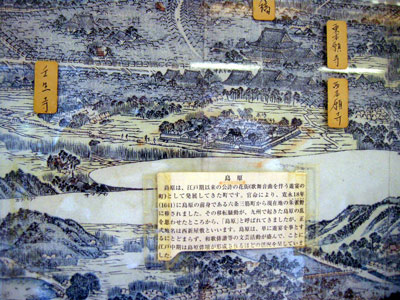

古地図らしい。

島原の説明が克明に記されていたので、資料の一部として撮影した。

こうしてみると、壬生と島原はかなり近いことがわかる。

歩いて15分ほどの距離だったとか…。

島原で遊ぶのには、とにかくお金がいった。

金のない平隊士達は、島原のあかりを羨ましそうに眺めているだけだったという。壬生にも安い遊郭があって、平隊士は壬生の方に遊びに行くことが多かったらしい…。